金九教授公開講座:

Designing and scaling up integrated mental health care for older people

2025年5月5日 12:30

講者:林一星教授(香港大學社會工作與社會行政學系)

面對高齡化社會的浪潮,香港正經歷前所未有的人口結構轉變。截至 2023 年底,60 歲以上長者已佔全港人口的 31%,預計未來數年內將突破 40%。在身體疾病之外,超過十分之一的長者出現臨床憂鬱症狀,使得精神健康成為人口老化下不可忽視的隱憂。為此,香港大學林一星教授團隊於 2016 年啟動「JoyAge 長者精神健康促進計畫」,旨在透過社區與基層醫療的結合,打造一套具備可近性、可持續性的精神健康照護系統。

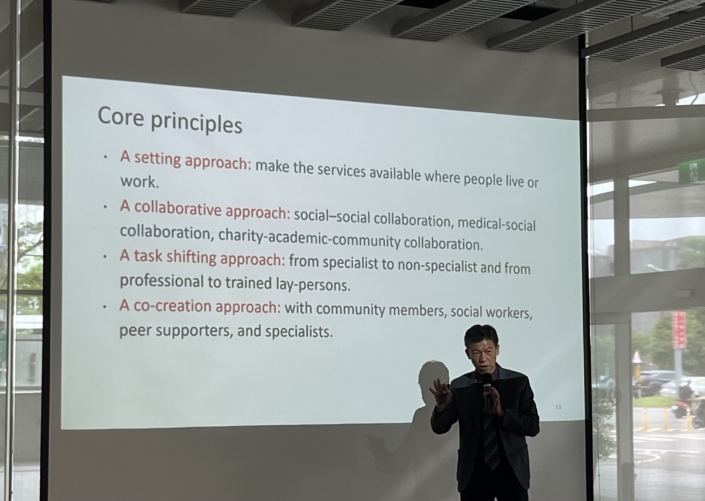

本次課程中,林教授詳細介紹了該計畫的緣起與實踐策略。JoyAge 建構於世界衛生組織所提倡的公共衛生原則之上,採取「場域為基礎」(Settings-based approach)與「社區為基礎」(Community-based approach)的雙重介入方式,強調在人們日常生活與工作的場所提供精神健康支持,並從社區中培力在地居民推動預防與倡導工作。計畫也融合跨界合作、任務轉移與共創方法,讓社工、臨床心理師、醫護人員與居民共同參與介入設計,並針對長者群體的需求進行本土化調整。

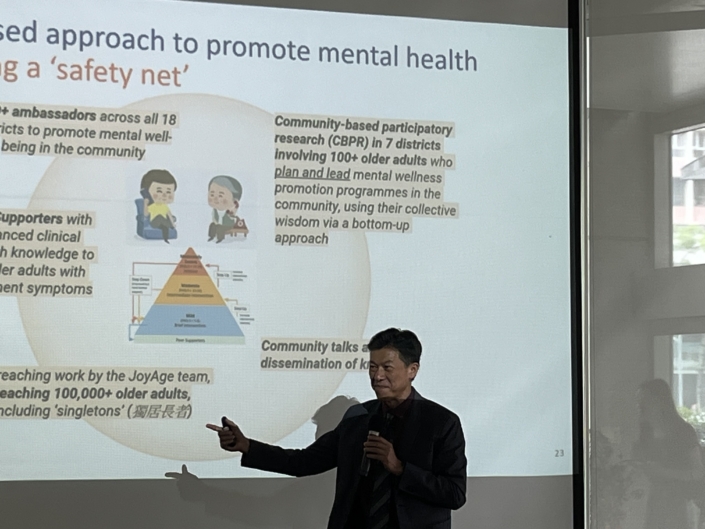

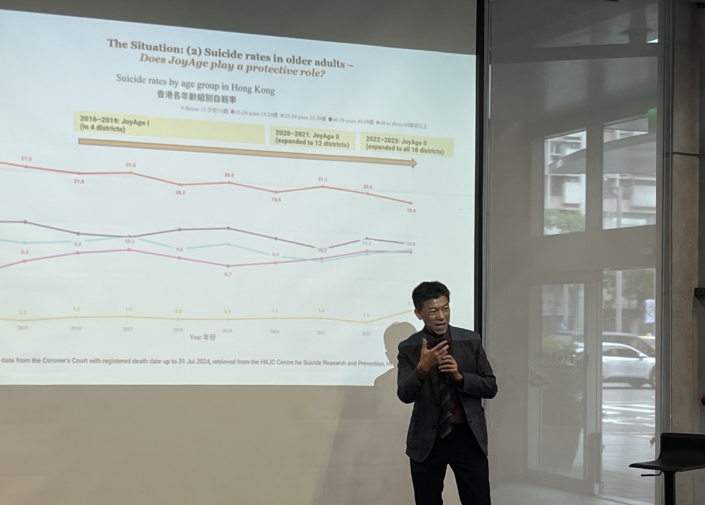

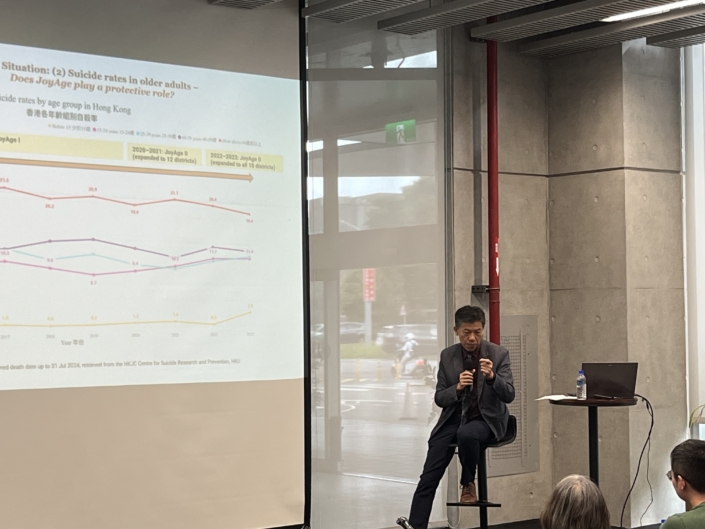

在發展過程上,JoyAge 經歷三個主要階段。第一階段為試點(2016–2019),於四個地區小規模推行階梯式照護模式,並以準實驗設計驗證其成效;第二階段為擴展期(2020–2023),擴及全港十八區,並導入「JoyAge 大使」制度以強化精神健康素養;第三階段則進一步進入基層醫療場域(2024–2027),與地區康健中心與醫院管理局聯網合作,試行醫社整合的精神健康照護模式,嘗試於醫療體系與社區之間建立更緊密的轉介與合作機制。

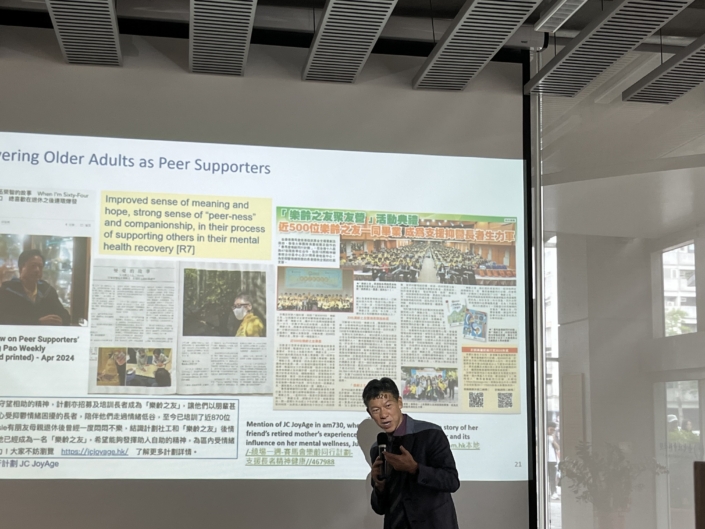

在能力建設方面,計畫至今已培訓逾兩百名專業社工,舉辦數千人次工作坊,並開發線上平台與介入手冊。更具創新意義的是,大規模招募並培訓七千多位「年輕長者」作為精神健康大使,另有九百多位同儕支持者接受進階訓練後深入社區,累計進行超過十萬次探訪與活動。這些長者不僅成為介入實踐的主力,更在過程中重新獲得自我價值與生活意義,實踐「生產性老化」的理念。

從實證成果來看,JoyAge 模式在減輕憂鬱與焦慮症狀方面表現顯著,且具有良好的成本效益。根據評估結果,介入組相較對照組有更明顯的症狀改善,並在醫療支出上達成節省效果。社區參與的部分亦極具亮點,透過同儕小組、講座、CBPR 社區研究及「養生樂圖」等創新手法,成功擴展了精神健康的社會網絡,建立具備地方感與支持感的「安全網」。

面對 COVID-19 疫情,團隊迅速調整策略,推出熱線探訪與線上活動手冊,並培訓 e-buddies 協助長者維持社交與心理連結。進一步地,與地區康健中心的合作讓 JoyAge 成為一項制度轉型的實驗,建立以家庭醫生、社區社工與醫院系統為三方支柱的合作模式,在精神健康進入主流照護系統的進程中邁出關鍵一步。

講座最後的問答環節中,與會者關注計畫是否可應用於其他年齡層。林教授指出,許多精神健康挑戰如孤獨、壓力與失落,在女性、中年照顧者等群體中同樣存在,因此此模式具備跨群體轉譯的潛力,但也須依據不同族群設計相對應的介入策略。此外,如何爭取政策資源、說服機構投入,也仰賴持續的實證數據與社會倡導。

JoyAge 的經驗提醒我們,精神健康不僅是醫療問題,更是社區與制度問題。唯有在生活現場中與人同行,才能真正讓介入落地。這堂課讓我們看見,長者不只是被照顧的對象,更是推動改變的重要力量。

(許家嘉速記)